Capítulo 2 ¿Qué es el analisis de dinamica poblacional?

Por: Por RLT, Nhora Ospina, Demetria y Anne …..

El objetivo de la conservación biológica es asegurar que las especies pueden sobrevivir, reproducirse y dejar progenie viable de una generación a otra. Por consecuencia se necesita que las variables intrínsicas y extrínsicas, bióticas y abióticas de cada especies estén considerado con todas sus interacciones. Naturalmente aunque el concepto es sencillo, tomar en cuanta TODAS las posibles interacciones biológicas y abióticas es imposible. Por consecuencia, uno tiene que simplificar el problema y tratar de descubrir y considerar las interacciones más importantes. El reto es la construcción de modelos que sean lo suficientemente simples para ser entendido y lo suficientemente complejo para capturar los procesos más importantes.

El primer paso a la conservación es considerar el ambiente adecuado para cada especie. Sin duda en los últimos 50 años en muchos países ha habido un cambio grande en el apreciación hacia la conservaciones de bosque, pradera, desierto y todos los biomas en general. Por ejemplo el cambio de cobertura de bosque en Puerto Rico ha aumentado de circa de 2-5% en los años 1910 a más 40-55% en el 2000 (Parés-Ramos, Gould, and Aide 2008; Gould et al. 2017). En general en Latino América ha habido en los últimos años más reforestación que deforestación (Aide et al. 2013), aunque varia mucho entre países y periodo de tiempo. Para la conservación biológica el primer paso era reconocer que los hábitat necesitan ser protegido. Pero, ¿es suficiente proteger los hábitat para asegurar la supervivencia de las especies?

Muchos de estos nuevos hábitat son bosque secundarios, fragmentados y dominado por especies introducidas. Estos hábitat por consecuencia son mayormente diferentes al ambiente antes del impacto de la deforestación o antes los cambios antropogénicos recientes. Aunque como ecólogos sabemos que los cambios antropogenicos sobre el ambiente no es reciente, la evidencia del impacto de los humanos y sus ancestros han tenido un impacto hasta la extirpación de especies en cierto lugares desde más de 2000 años. El resultado, en muchas ocasiones, es que la especies de interés están reducida en números de individuos o fragmentados. Considerando esos remanentes de individuos en el hábitat, ¿es el hábitat remanente suficiente para mantener una población viable? ¿Como que uno decide que una población es viable y tenga una alta probabilidad de sobrevivir en 5, 100 o 500 años?

En general, el conceptos de conservación es que si uno protege los hábitat las especies estarán conservadas. Pero lo que no es asegurado que la presencia de individuos en un sitio que este protegido o que haya muchos individuos no es suficiente para asegurar la supervivencia de una especies a largo plazo. Un ejemplo bien conocida es la extinción del Dodo un ave de la isla de Mauritius y la estrecha relación biótica y casi extinción de una especies de árbol en la familia Sapotaceae, Calvaria major. Aun que el ultimo Dodo vivo fue en 1681, todavía sobrevive Calvaria major. Stanley Temple desmostó que el reclutamiento de esa especie dependía del Dodo (Temple 1977). Para que la semillas sean viable necesitan pasar por el tracto digestivo de un pájaro para remover el exocarpo persistente de la semilla que causa latencia/“dormancy” en las semillas (Temple 1977). Por consecuencia nunca se puede asumir que la presencia de una especies sin tomar en cuenta las interacciones bióticas y abióticas es suficiente para sugerir que no hay riesgo de extinción. En este caso más de 300 años después de la extinción del Dodo, la especies de árbol todavía sobrevive, pero en un estado muy vulnerable.

2.1 Un recuento histórico breve de la ecología de poblaciones

Los primeros estudios poblacionales se enfocan en contar cuantos individuos de varias especies hay en un sitio y el impacto de varios tipo de efecto antropogénico o de especies invasivas (Crawley 1990). Crawley (Crawley 1990) indica que los primeros estudios publicados de conteo de números individuos en plantas son de Carr (1848) y Burdon (1856) ambos fueron presidente de la “Tyneside Natural History Society” en Inglaterra. En la publicación de Burdon se menciona individuos de Cypripedium calceolus en el Castle Eden Dene en el County de Durham hasta la perdida completa de todos los individuos de C. calceolus en el sitio en 1850 (extraido de la publicación de Michael J. Crawley (Crawley 1990)). Evaluando la publicación original desafortunadamente no se menciona la cantidad de individuos en el sitio (Baker and Tate 1867).

Un otro de los estudios pionero en la dinámica de población fue establecido por V. M. Spalding en 1906 en el Carnegie Institute Desert Laboratory para contabilizar la cantidad de individuos del cactus de Saguaro, Carnegiea gigantea, para evaluar el efecto en la reducción del cactus y el aumento con la especie invasiva Prosopis glandulosa y la correlación con aumento en la ganadería en el área.

En la revisión de literatura de Crawley (Crawley 1990) sobre la dinámica de poblaciones de plantas el menciona siete componentes de la biología de plantas que parecen ser consistente.

- El tamaño de las plantas son plástica, por consecuencia el tamaño de las plantas no es un buen indicador de la edad de la planta y la correlaciones tamaño y edad varia entre especies (Gatsuk et al. 1980; Roux and McGeoch 2004; Vanderklein et al. 2007; Baden et al. 2021) .

- Debido que las plantas son sedentarias la interacciones con sus vecinos más inmediato es importante y que la cantidad de individuos que rodea una planta impacta su crecimiento, reproducción y supervivencia [Mitchell-Olds (1987); Pantone, Baker, and Jordan (1992); postma2021dividing]. En la revisión de literatura de Postma (Postma et al. 2021) donde se evalúa 334 experimentos en un meta-análisis de como la biomasa de la plantas y las característica fenotípicas cambian. Se observa que al aumentar la densidad el tamaño de la plantas se reduce con el números de talos y ramas, pero la altura de las plantas no es afectada.

- Los cambios succesionales en estructura poblacional (en tiempo) es la regla y no la excepción (Young, Ewel, and Brown 1987; Peña-Domene, Martı́nez-Garza, and Howe 2013). Por consecuencia el reclutamiento o supervivencia en una parcela específica puede ser muy variable en el tiempo y espacio (Acácio et al. 2007) incluyendo variables biótica y abióticas (Luzuriaga and Escudero 2008).

- El reclutamiento puede ser infrecuente, impredecible y variable en el tiempo. En adición como muchas especies produce bancos de semillas, el reclutamiento pudiese ser de semillas que han estado en el banco de semillas por muchos años (Saatkamp, Poschlod, and Venable 2014; Fenner 2017; Tomowski et al. 2023) y el reclutamiento pudiese ser de un conjunto de semillas de diferentes años o cohortes.

- La competencia entre individuos de la misma especies de plantas o especies distintas es importante y asimétrica. Típicamente las plantas grandes pueden afectar las plantas pequeñas en su entorno, y raramente al revés. La competencia a nivel intra especifica (Weiner and Thomas 1986; Connolly and Wayne 1996; Weiner et al. 2001) o inter-especifica (Freckleton and Watkinson 2001) son comunes.

- La mortandad es altamente relacionado al tamaño de la planta y mayormente observado en las etapas/tamaños más pequeños comparando diferentes especies (Moles and Westoby 2006) y también intra-especifica (Fricke, Tewksbury, and Rogers 2019).

- La mortandad de individuos grandes, viejos, por accidentes, herbivoría o enfermedades puede abrir una oportunidad de reclutamiento [wright2003gap].

2.2 ¿Qué es el estudio de la dinámica poblacional?

La dinámica poblacional tiene como meta tomar en cuenta todas las etapas/edades de una especies y interacciones y evaluar cuales de estas etapas/edades tiene relativamente más impacto sobre la supervivencia de la especies para conocer cuales de estas etapas/edades se pudiese modificar para cambiar el crecimiento de la poblaciones estudiadas. Se debería considerar las interacciones con sus ambiente biótico y abiótico. La dinámica de población es fundamental en todas las áreas de la ecología y evolución. Comprender la dinámica poblacional es la clave para entender la importancia relativa que tiene el acceso a los recursos y el efecto de competencia, herbivoría y depredaciones sobre la viabilidad de especies y la persistencia de la población. Tradicionalmente los estudios estaban enfocado a evaluar la tabla de vida para el manejo, la fenología y conservaciones de especies particulares (Harper et al. 1977). Sin duda John L. Harper fue uno de los pioneros de la ecología de plantas y ha dejado una diversidad de publicaciones y temas amplios (Sagar 1985). En años más recientes los estudios se han diversificado para evaluar la interacciones entre especies y su ambiente (Caswell 2001; Bacaër 2011) .

2.3 Definición

Una definición más específica de los estudios de dinámica poblacional es que son definidos como los análisis de los factores que afecten el crecimiento, estabilidad y reducción en el tamaño de la población en una serie de tiempo.

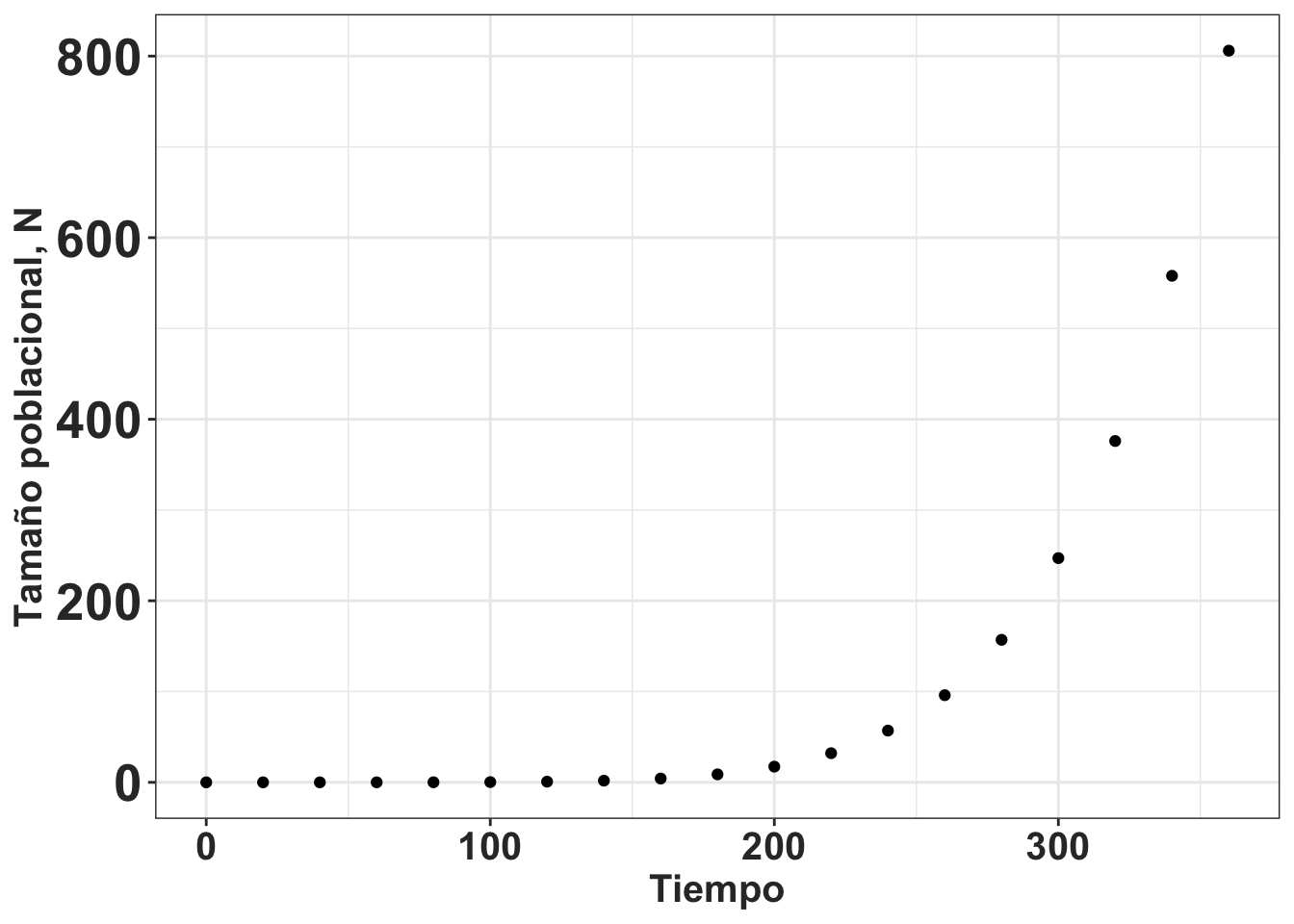

Por ejemplo, la dinámica poblacional de especies invasivas incluye un periodo de crecimiento muy lento al comienzo de la colonización de un nuevo sitio y frecuentemente seguido de un crecimiento logarítmico y posteriormente de una reducción en crecimiento poblacional. La figura @ref(fig:Pop-fig_1) demuestra el cambio de número de individuos en el tiempo de una especie invasiva hipotética. Lo importante es que la dinámica poblacional es una herramienta para evaluar el impacto de diferentes factores sobre el crecimiento de la poblacional y la viabilidad de la población.

ggplot(pressure, aes(temperature, pressure))+

geom_point()+

rlt_theme+

xlab("Tiempo")+

ylab("Tamaño poblacional, N")

(#fig:Pop-fig_1)Cambio poblacional en tiempo

2.4 El analisis de Dinámica Poblacional y su uso

Determinar el tamaño poblacional en el futuro tiene muchos usos. Se puede dividir sus usos en tres grupos grandes, entender las 1) interacciones ecológicas, 2) manejo y conservaciones o 3) los procesos evolutivos. Los estudios enfocado a la conservación se engloba dentro de un acercamiento de la viabilidad de poblaciones. En este libro estaremos dando una introducción a cada uno de estas vertientes, pero nuestros ejemplos son una introducción al tema y no una profundización extensa de cada uno. En la table 2.4.1 vemos algunos de los usos específicos que se ha dado con la metodología de MPP. La lista de como se ha usado los análisis de PPM proviene en parte de las ideas de Morris and Doak (Morris, Doak, et al. 2002) y expandido.

2.4.1 Tabla: El uso potencial de la diferentes acercamiento de PPM.

NOTA IMPORTANTE: Evaluar las referencias y añadir referencias tradicionales y recientes

| Categoría de Uso | Uso especifico | Referencias generales | Referencias con Orquídeas |

|---|---|---|---|

| Manejo | Identificar las etapas o procesos demográficos claves | (Crouse, Crowder, and Caswell 1987) | (Shefferson et al. 2003; Kéry and Gregg 2004; Zotz and Schmidt 2006; Zhongjian et al. 2008; R. Tremblay et al. 2009a, 2009b) |

| Determinar cuantos individuos en una población es necesario para reducir la extinción | (Shaffer 1981; Armbruster and Lande 1993) | ? | |

| Determinar cuantos individuos se necesita introducir en una sitio para establecer una población viable | (Bustamante 1996) | ? | |

| Determinar cuantos individuos se puede extraer sin tener un impacto negativo sobre la viabilidad de una población | (Nantel, Gagnon, and Nault 1996) | (Emeterio-Lara et al. 2021) | |

| En especies invasivas determinar cuantos y cual etapas se necesita remover para controlar la población | (Arroyo-Cosultchi et al. 2022) | ? | |

| Determinar cuantas poblaciones se necesita para la viabilidad de una especie al nivel local o global | (Lindenmayer and Possingham 1996) | (R. L. Tremblay, Meléndez-Ackerman, and Kapan 2006; Lind et al. 2007; Winkler, Hülber, and Hietz 2009; Garcı́a, Goni, and Guzmán 2010; P. Kindlmann, Meléndez-Ackerman, and Tremblay 2014) | |

| Evaluación de riesgos | Evaluar el riesgo de una población | (Gotelli and Ellison 2006) | (Nicolè, Brzosko, and TILL-BOTTRAUD 2005; Iriondo Alegria et al. 2009; M. Hutchings 2010; Thorpe et al. 2011; Raventós, González, Mújica, and Bonet 2015; Hens et al. 2017; J. Ackerman et al. 2020; Berry and Cleavitt 2021; Timsina et al. 2021) |

| Comparando el riesgo relativo de dos o más poblaciones o especies | (Earl 2019) | (Raventós et al. 2018; Schödelbauerová, Tremblay, and Kindlmann 2010; Crain, Tremblay, and Ferguson 2019) | |

| Interacciones ecológicas | Evaluar interacciones ecológicas abiótica y biótica para entender las variables importantes para la supervivencia de una población | (Halpern and Underwood 2006) | (Fiona Coates, Lunt, and Tremblay 2006; Sletvold, Øien, and Moen 2010; Sletvold et al. 2013; Ospina-Calderón et al. 2023) |

| Procesos y patrones evolutivos | Cual de los procesos, interacciones y patrones evolutivos del ciclo de vida de especies impacta su crecimiento | (Coste and Pavard 2020) | (Calvo 1993; Jäkäläniemi et al. 2011; Shefferson et al. 2012; Falcón, Ackerman, and Tremblay 2017) |

| Metodología | Identificación de metodología adecuada por diferentes tipos de muestreos o historia de vida | ? | (Gregg and Kéry 2006; Kéry and Gregg 2004; R. Tremblay et al. 2009a; Shefferson, Warren, and Pulliam 2014; R. L. Tremblay and McCarthy 2014; R. L. Tremblay et al. 2021) |

2.4.2 USO 1: Identificar las etapas or procesos demográficos claves

Identificar y conocer cuales son las etapas de vida más susceptibles y relacionados a cambios abióticos y bióticos. Aclarar cuales de las etapas/edades son más susceptibles y que resulta en cambios demográficos y su impacto sobre la persistencia de una población es necesario para el manejo. El ejemplo clásico en la literatura usando PPM son los trabajos sobre la dinámica poblacional de la tortuga “boba” o “cabezona” Caretta caretta (Crouse, Crowder, and Caswell 1987), (Crowder et al. 1994). Crouse y Crowder demostraron que aun salvando TODOS los huevos de depredación, esa estrategia de manejo antropogénico iba a tener muy poco impacto en el crecimiento de la población. Lo que encontraron es que el impacto más grande sobre el crecimiento poblacional provendría de proteger los adultos y reducir la mortandad de los adultos específicamente a causa de la mortandad de los adultos en las redes de pesca. Modificando estas redes para que las tortugas se pueden escapar y no ahogarse en las redes tendría un impacto más grande que salvar un huevos. Los trabajos de Crouse y Crowder (Crouse, Crowder, and Caswell 1987), (Crowder et al. 1994) fueron pioneros en demostrar que uno podía simular diferentes escenarios basado en la historia de vida y evaluar su impacto. Naturalmente, eso no quiso decir que no se debería proteger los huevos, pero que el impacto de proteger los huevos era menor que proteger los adultos.

Ejemplo de orquidea AQUI

2.4.3 USO 2: Determinar cuantos individuos en una población es necesario para reducir la extinción

El efecto de tamaño poblacional sobre la biología y la probabilidad de extinción es bien conocido (Shaffer and Samson 1985; Nunney and Campbell 1993; Harris et al. 2022). ¿Cual es la probabilidad de extinción de una población considerando la cantidad de individuos en cada etapa? En general lo que se observa es que menor el tamaño poblacional, N, mayor es el riesgo de extinción. Esa correlación de extinción con el tamaño de muestra puede variar si algunas etapas del ciclo de vida es muy reducido o su probabilidad de sobrevivir es baja o la probabilidad de crecer a la próxima etapa varia. En orquídeas es probable que una de las etapas más vulnerable es la etapa de semilla. Consideramos por ejemplo cual es la probabilidad de que las semillas se establece, germina y crezca hasta ser un juvenil en el medio ambiente. Cada una de esas probabilidades de transiciones son muy pequeñas. Por consecuencia establecer una nueva población de orquídea necesita considerar la cantidad de individuos que este presente pero también la probabilidad de tener semillas y que estás pueden crecer a ser adultos que se pueden reproducir. Sin duda la orquídeas tienen un potencial enorme de crecer. Darwin (Darwin 1877) estimó que un fruto de Orchis maculata produce 6,200 semillas y una planta pudiese tener 30 capsula produciendo 186,300 semillas y en un acre la suma de las plantas produce más de 32,400,000,000 semillas!!!! Sin duda la probabilidad de que una semilla germina y produce una planta es muy pequeña sino estaríamos cubierto de orquídea en dos generaciones.

2.4.4 USO 3: Determinar cuantos individuos se necesita introducir en una sitio para establecer una población viable

Naturalmente, más cantidad de individuos re-introducido en un sitio mayor sera la probabilidad que la población sea viable, asumiendo que los individuos fueron establecidos en un area donde todas las etapas pueden sobrevivir, crecer y reproducirse. Pero, como todo, hay un limite de tiempo y esfuerzo disponible. Por consecuencia la pregunta debería ser orientado a determinar cual es el mínimo de individuos que se debería introducir para garantizar un x porciento de suceso en el establecimiento de una nueva población.

En los últimos años, muchas organizaciones y científicos han comenzado a hacer re-introducción de especies en su hábitat nativo y no. (ref) incluyendo algunos programa introduce especies en áreas urbanas.

En Corea dos trabajos demuestra que la re-introducción de orquídeas en un sitio puede ser parcialmente exitoso. Los autores translocarón la orquídea Thrixspermum japonicum en la isla de Jeju donde la cantidad de individuos pre-localización era cerca de 50 y solamente un individuo produjo frutos, de allí propagaron plántulas y fueron translocado en la isla. de los 216 individuos 73% sobrevivieron el primer año y 63% el segundo año. De estos individuos el porcentaje de individuos que produjeron frutos fue de 16% a 35% en los dos años (Kim, Kang, and Kim 2016). En otro estudio en Corea, En un trabajo masivo de re-introducción de la orquídea Dendrobium moniliforme en la isla de Bogildo, Corea, más de 13,000 individuos artificialmente propagado fueron en su ambiente natural y seguido por múltiples años. Demostraron que el sitio de localización es una variable importante para el crecimientos de los individuos. Las áreas abiertas con luz solar directa tuvieron un crecimiento más rápido que las áreas con sombra y que la especie de árbol tiene una impacto significativo en el crecimiento (Kim, Kang, and Kim 2016).

Lawrence Zettler

AQUI poner ejemplos de trabajos usando PPM para establecer N para la re-nintroduccion

Caladenia

one million orchids project: Escribi a Fairchild para ver si tienen datos.

????

Desafortunadamente ninguno de los trabajos mencionado arriba de Orquídeas toma ventaja de los métodos de PPM para evaluar el tamaño de re-introducción sobre el impacto de la supervivencia de orquídeas en un sitio y cuantos individuos se debería relocalizar en su ambiente natural para establecer una población viable. En general, la re-introducción de orquídeas es un tema que necesita más investigaciones y evaluaciones.

2.4.5 USO 4: Determinar cuantos individuos se puede extraer sin tener un impacto negativo sobre la viabilidad de una población

Hay tres razones principales para la extracción de individuos de su ambiente natural.

- Obtener individuos para la conservación Ex Situ.

- Usar un grupo de individuos para su propagación.

- Extracción para la venta sin objetivo de conservación.

El supuesto de colectores de orquídea de su hábitat naturales, tanto para la conservación de Ex situ y el uso para la propagación es que el impacto es mínimo, y no tendrá impacto a largo plazo para la supervivencia. Regresaremos sobre este punto más tarde. La historia de fanatismo de recolección de orquídeas para la venta es bien conocida ref(). Aun que uno quisiera pensar que estas extracciones son del pasado y no ocurren hoy en día, hay todavía escrúpulos que extraen los plantas sin pensar al impacto que tendrá sobre la población o especie.

Pero la pregunta se tiene que hacer. Cuantos individuos y de que etapas se puede extraer de la población sin tener impacto en el crecimiento poblacional?

2.4.6 USO 5: En especies invasivas determinar cuantos y cual etapas se necesita remover para controlar la población.

Ahora es común reconocer el impacto negativo que puede tener organismos invasivos sobre la flora y la fauna local. Cual son las características que hace que una especie puede ser invasiva y cual características si fuese manejada pudiese reducir su impacto. En general, las especies invasivas tienen una tasa de crecimiento alta, una tasa de reproducción alta, una tasa de supervivencia alta y una tasa de dispersión alta. Por consecuencia, una estrategia de manejo debería considerar cual de estas etapas es más susceptible a ser manejado. En general, la etapa de semilla es la más susceptible a ser manejado. Algunos de los impacto de especies invasivas son de Australia y son bien conocidos y discutidos en clases de ecología, tal como la introducción del conejo, Oryctolagus cuniculus (Alves et al. 2022), del cactus Opuntia (Novoa et al. 2015) entre muchos otros. En general, la introducción de especies invasivas es un tema que necesita más investigaciones y evaluaciones.

Algunos ejemplos de estudios usando PPM para evaluar la demografía de especies invasivas incluye (Koop and Horvitz 2005; McMahon and Metcalf 2008; S.-L. Li and Ramula 2015).

Falta ejemplos de orquídeas FALCON et al.

2.4.7 USO 6: Evaluar el riesgo de una población

La gran mayoría de los estudios realizados usando PPM es para evaluar el riesgo de reducción poblacional o el riesgo de extinción. Un trabajo ejemplar es el de Forsman (Forsman et al. 1996) donde evaluó 11 poblaciones del “spotted owl” donde demostró que 10 de estas poblaciones estaban en declive y que la población de California estaba en riesgo de extinción. Análisis usando PPM como herramienta para evaluar el riesgo de extinción incluye estimados distintos, como el riesgo de extinción, el cuasi-extinción y la probabilidad de cuasi-extinción y naturalmente son utilizado para especies donde se quiere hacer un manejo de la demografía de esta para reducir el riesgo de extinción (Crone et al. 2011; Semmens et al. 2016). El uso de este acercamiento aun que es común en la literatura de conservación pudiese ser problemático si no se considera la confiabilidad de los parámetros estimados y la incertidumbre de los datos (Ludwig 1999).

Falta ejemplos de orquídeas

2.4.8 USO 7: Determinar cuantas poblaciones se necesita para la viabilidad de una especie al nivel local o global

La gran mayoría de las especies son dividido en múltiples poblaciones, donde el concepto de poblaciones puede tener muchas definiciones. Típicamente los científicos ni mencionan la definición del termino y lo usan para identificar una agrupación de individuos. El uso frecuentemente es usado de forma practica en que son individuos suficiente cercano uno del otro donde se puede recolectar la información fácilmente. Ese acercamiento puede que no tengo ninguna validez ecológica o evolutiva. En ecología una población debería ser un grupo de individuos que tenga una interacciones entre los individuos por lo menos con una cierta probabilidades. Por consecuencia si hablamos de una población de Catasetum los individuos de una misma población debería considerar la posibilidad que las abejas que la polinizan (i.e. Euglossina sp.) pueden mover el polen y dependiendo de la especies de abeja el área de movimiento de ellas puede ser bastante grande. Otra definición de población una evolutiva, donde los individuos tienen movimiento de genes considerando el largo de vida de los individuos o sea en una generación. El largo de vida de especies de orquídea pueden variar mucho, por ejemplo en las especies de ramitas (twig epiphytes) el periodo de generación pudiese ser 3-4 años, al contrario especies como Cypripedium calceolus pudiese ser de meas de 50 años.

Irrelevante de las dos definiciones de una población, tipicamente en el área de conservación es de interés hacer predicción sobre la probabilidad de extinción/supervivencia de las poblaciones y determinar cuantas poblaciones son necesaria para que la especie en una área determinada es necesario para su persistencia.

Un otro método de evaluar el riesgo de múltiples poblaciones es aplicar los análisis de supervivencia usando el concepto la dinámica de metapoblaciones (se define como poblaciones de poblaciones) y es un acercamiento más sencillo para evaluar la dinámica de poblaciones, pero en la mayoría de los casos no se recolecta información sobre la estructura de edades o etapas de los individuos, pero el cambio en número de individuos, la colonización y extinción de sitios previamente ocupado para evaluar la persistencia del conjunto de las poblaciones. Ese acercamiento es muy útil para evaluar la viabilidad de una especie en un conjunto de sitios. Pero la lista de estudios de metapoblaciones es limitada a unos pocos artículos (R. L. Tremblay, Meléndez-Ackerman, and Kapan 2006; Lind et al. 2007; Winkler, Hülber, and Hietz 2009; P. Kindlmann, Meléndez-Ackerman, and Tremblay 2014; M. Acevedo et al. 2015; M. A. Acevedo et al. 2020; Švecová et al. 2023). Para una introducción a los conceptos y métodos de análisis vea el libro de Hanski (Hanski 1999).

2.5 Visualización de la dinámica poblacional

Visualizar el proceso de cambio poblacional en un diagrama y las posibles causes puede ayudar a englobar los diferentes componentes abióticos y bióticos que están presente y que influencia la dinámica de una especies. Hay que aclarar que un modelo es una caricatura y no incluye TODOS los componentes que pueden influenciar la dinámica de una especies. El objetivo de un modelo es de tratar de simplificar la biología a los procesos más importante. Al complicar de forma exagerada los modelos resulta en que los patrones y dinamica no se pueden asignar a efectos proporcionalmente más relevante. En la siguiente figura @ref(fig:Pop-fig_2) se muestra los factores principales sobre el crecimiento de la poblacional con respecto a las variables más relevante para evaluar el riesgo de extinción de UNA población.

Todos los trabajos de dinámica poblacional comienzan con el tamaño de la población, N. El tamaño poblacional y su densidad impacta directamente los otros factores de los parámetros de la población. En la figura notará, que hay linea entrecortada, y signo de interrogación y lineas rellana con grosor diferentes. Las lineas entrecortada con signo de interrogación representa factores donde no hay (o muy poca) evidencia de que estos factores influencia la dinámica poblacional de orquídea. Las lineas rellenada son factores donde hay más evidencia basado en los estudios de dinámica poblacional en orquídea

Los efectos denso-dependientes pueden influenciar la cantidad de individuos en el próximo tiempo ademas que la diferencias genéticas entre individuos, hay evidencia de esto en otros organismos, pero en orquídea todavía no hay estudios o muy pocos estudios, o estos asumen que por la diferencias genéticas tienen más impacto en la dinámica de la población. Al contrario los efectos de estocásticos en demográfica y ambiental son bien conocidos en orquídea. Esto lleva a influenciar los parámetros de crecimiento y la variación en estos parámetros. Por ultimo la variación en tiempo es el parámetro que más impacta el riesgo de extinción. El tamaño de la variación en tiempo es un factor importante para evaluar el riesgo de extinción de una población. Cuando la variación en tiempo es muy grande en pequeñas poblaciones, la probabilidad de extinción es más alta. En general, la variación en tiempo es un factor que se debería considerar en todos los estudios de dinámica poblacional.

Figure 2.1: Factores que influencia la dinamica de una población

Revision: Sept 14, 2024